TAILANDIA Y JAPÓN

el despertar del movimiento moderno en el preludio colonial

de la segunda guerra mundial (1895 - 1941)

Fue en la década de los 70 cuando el movimiento moderno tailandés terminó de despegar del todo, dando lugar a muchas de las obras más emblemáticas de este periodo y consolidando el estilo particular que a día de hoy aún define su arquitectura. No obstante, para comprender el modo en qué lo hizo y la importancia de los actores implicados conviene retroceder un poco en el tiempo y observar qué eventos se habían desarrollado en el plano político.

Para ello, debemos remontarnos a la geopolítica japonesa de finales del siglo XIX, pasar por las implicaciones en Oriente de la Segunda Guerra Mundial, los efectos colaterales de la Guerra de Vietnam y el impacto que tuvo la Guerra Fría en Asia.

Con la idea de facilitar este recorrido, fragmentaremos el viaje en tres grandes bloques:

Tailandia y Japón: El despertar del movimiento moderno en el preludio colonial de la Segunda Guerra Mundial (1895 - 1941)

La Era Americana: El relevo arquitectónico en el contexto de la guerra fría (1940 - 1970)

Emancipación y proteccionismo: La consolidación de un estilo propio nacional (1970-1980)

Si bien este recorrido puede iniciarse desde diversos puntos de interés, en esta ocasión tomaremos como punto de partida la relación entre Tailandia y Japón hacia finales del siglo XIX. Este vínculo no solo definiría la configuración estratégica del escenario durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también abriría la puerta a la intervención de Estados Unidos en el país, con todas las implicaciones que ello conllevaría.

el nacimiento de una relación estratégica

There Stands No Enemy Where We Go: Surrender of Pyongyang, a scene from the First Sino-Japanese War (1894–95), ink and colour on paper by Migita Toshihide, 1894; in the Metropolitan Museum of Art, New York City. Fuente: Britannica

Los lazos entre Japón y Tailandia se remontan al siglo XV, durante el Reinado de Ayutthaya. En esa época existía una relación comercial entre ambos países y progresivamente fueron estableciéndose vínculos entre las dos culturas a través de misiones exploratorias. Conviene tener en cuenta que en aquel momento, Siam vivía un periodo de esplendor gracias a su posición estratégica en las vías comerciales de la época, lo que permitió a su reino convertirse en un punto clave de intercambio cultural y económico en la región. Este contexto favoreció la llegada de exploradores y comerciantes japoneses, quienes encontraron en Ayutthaya un entorno propicio para el desarrollo de relaciones diplomáticas y culturales.

La familia real nipona en el periodo Meiji.

Ya en esa época, existía en Japón el concepto del nanshin-ron, que hacía referencia a la importancia estratégica del Pacífico Sur para Japón. Sin embargo, este enfoque cogería especial importancia a partir de la Restauración Meiji (1868), cuando los líderes japoneses decidieron seguir un modelo imperialista similar al europeo para consolidar su posición frente a Occidente, promoviendo la expansión japonesa en el sur y enfocándose en el comercio y la emigración.

De este modo, durante el período Meiji (1868-1912), Japón llevó a cabo una estrategia de modernización acelerada inspirada en las potencias occidentales. La aproximación hacia ellas se basó en tres pilares fundamentales:

Reformas institucionales y apertura económica: Japón abandonó el sistema feudal y estableció una monarquía constitucional, promoviendo una economía basada en la industria y el comercio. Se firmaron tratados con países occidentales, buscando renegociar los acuerdos desiguales que habían sido impuestos en el siglo XIX.

Adaptación tecnológica y militar: se enviaron misiones diplomáticas, como la Misión Iwakura (1871-1873), para estudiar los sistemas europeos y estadounidenses.

Construcción de una imagen de igualdad: no solo buscó adoptar la tecnología y estructura política de Occidente, sino que también proyectó una imagen de país civilizado para ser reconocido como un igual por las potencias occidentales.

Inagaki Manjiro

En 1894 tuvo lugar la Primera Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), un conflicto en el que Japón invadió territorios chinos, incluyendo partes de Manchuria y la península de Liaodong, con el objetivo de extender su influencia sobre Corea. Este evento marcó el inicio de la expansión militar japonesa fuera de sus islas hacia el continente asiático, consolidando su posición como una potencia emergente en la región. En este periodo destacó la figura de Inagaki Manjiro, un viceministro japonés residente en Siam que defendió el expansionismo japonés en el Pacífico Sur y promovió la creación de una esfera de influencia japonesa en la región.

La respuesta de Occidente a la política expansionista japonesa

Los roces con Estados Unidos

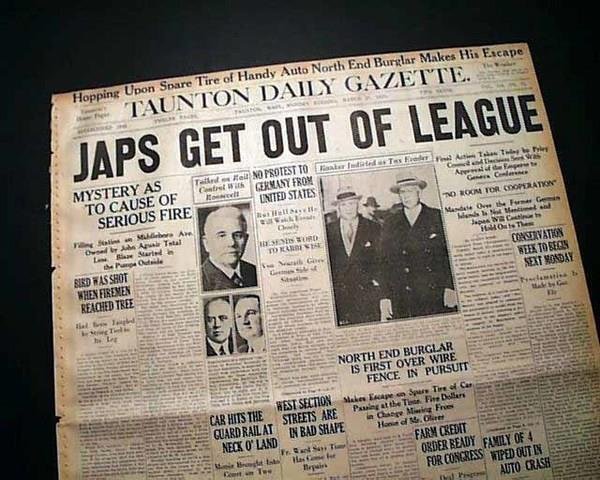

La victoria sobre China en 1895 y sobre Rusia en 1905 consolidó la posición de Japón como una potencia emergente en el escenario global, un ascenso que no fue bien recibido por las potencias tradicionales de Occidente, hasta el punto que, en 1924, la Ley de Inmigración de Estados Unidos incorporó una cláusula mediante la cual se prohibía la inmigración de personas de origen asiático, incluyendo japoneses, y se establecían cuotas estrictas para inmigrantes de otras regiones. El objetivo de esta reforma era el de limitar la influencia de las comunidades asiáticas, especialmente en un contexto de tensiones raciales y geopolíticas. Aunque la medida afectó a todos los asiáticos, la exclusión de los japoneses generó una fuerte reacción diplomática, lo que llevó a que se hablara de una 'Exclusión japonesa' en el contexto político de la época.

La ley tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales, provocando protestas en Japón y afectando negativamente las relaciones diplomáticas entre ambos países. Además, marcó un punto de inflexión en el distanciamiento entre Estados Unidos y Japón, que culminaría años después en el ataque a Pearl Harbor.

Tratado de Versalles, 1919. Fuente: dipublico.org

El despecho europeo y la Liga de las Naciones

Este no fue el único golpe que Occidente atestó a Japón. En 1919, marcando el fin de la primera guerra mundial, se firmó el Tratado de Versalles y se creó la Liga de las Naciones, una sociedad que buscaba garantizar la paz y mediar entre los diferentes países involucrados con el fin de evitar otro conflicto bélico de semejante calibre. Como parte de las potencias aliadas vencedoras, Japón fue uno de los miembros fundadores de la Liga, una oportunidad que aprovechó para consolidar su influencia en Asia y el Pacífico y lograr que se reconocieran sus derechos sobre territorios previamente controlados por Alemania en China (como Shandong) y en el Pacífico Sur. Sin embargo, no tuvo tanta suerte en sus intentos de incluir una cláusula de igualdad racial, que fue rechazada por la Liga. Con esto, se evidenciaba que, por mucho poder que hubiese acumulado Japón en las últimas décadas, Occidente seguía sin considerarlos iguales.

Gran Terremoto de Kanto de 1923. Fuente: Bloomberg

Las cosas se complicaron para Japón durante los años 20. Si bien, hasta entonces, la estrategia política nipona había buscado acercarse a Occidente al tiempo que mantenía una posición de aislamiento respecto al resto del mundo, esto empezó a cambiar a raíz del Gran Terremoto de Kanto de 1923. Con una escala de 8,3, el sismo causó la destrucción de gran parte de Tokio y Yokohama y provocó devastadores incendios, dejando más de 100.000 muertos y millones de desplazados y convirtiéndose en uno de los desastres naturales más devastadores en la historia de Japón. Al caos y la inestabilidad política y económica que desencadenó el terremoto, se le sumaron los efectos de la Gran Depresión del 29, que provocó una caída en las exportaciones, un drástico aumento de las tasas de desempleo y una inevitable deflación de la moneda. Para dar respuesta a la grave situación que vivía el país, el gobierno japonés cambió su estrategia habitual y optó por adoptar políticas militaristas y expansionistas que le permitieran buscar recursos y mercados con los que revitalizar su economía. En otras palabras, pasaron de la política de aislamiento a la de invasión.

En este contexto, tuvo lugar la invasión de Manchuria de 1931, una excusa de Japón para expandir su control en China. En cuestión de días, las tropas japonesas tomaron el control de las principales ciudades y establecieron el estado títere de Manchukuo, con Puyi como emperador (conocido como el último emperador de China). Aunque Manchukuo pretendía ser independiente, en realidad estaba bajo el dominio total de Japón.

En cualquier caso, la invasión tuvo consecuencias colaterales para Tailandia. En 1933, la Liga de las Naciones celebró una votación para condenar la ocupación japonesa de Manchuria. Japón ignoró las críticas y se retiró de la organización. De todos los países que formaban parte de la Liga, el único que se abstuvo de responder fue Tailandia.

A modo de contexto, cabe recordar aquí que un año antes, en 1932, en Tailandia se había producido la Revolución Siamesa, la cual había dado fin a la monarquía absolutista e introducido una monarquía constitucional. En un momento en el que las potencias coloniales occidentales tenían una fuerte presencia en la región, el Khana Ratsadon, el partido político que asumió entonces el poder, decidió adoptar una postura pragmática, buscando inspiración en otras potencias asiáticas, especialmente en Japón, un país que había logrado modernizarse sin caer bajo el dominio colonial, aquello que Tailandia aspiraba a lograr.

Por lo tanto, la abstención siamesa a la votación puede interpretarse como un gesto prudente para evitar conflictos con Japón, que era entonces una fuerza en ascenso en Asia con especial influencia en el sudeste asiático.

Sobra decir que, de cara al exterior, la abstención se interpretó como una muestra de apoyo hacia Japón.

equilibrismo diplomático

La ambigüedad tras la abstención dejó a Tailandia en una posición privilegiada, al tiempo que compleja, entre Japón y las potencias occidentales. El entonces primer ministro, Phibun, llevó a cabo una delicada y habilidosa estrategia de equilibrio diplomático que le permitió, por un lado, fortalecer los vínculos con las potencias occidentales, con quienes forjó alianzas estratégicas, y, por el otro, consolidar su independencia en una región dominada por potencias coloniales.

Entre estas últimas, Estados Unidos y Reino Unido eran los más interesados en evitar que Tailandia se pusiera del lado japonés. Aquí cabe recordar que, gracias al Tratado de Amistad y Comercio de 1833, existía una buena relación entre Tailandia y Estados Unidos. A medida que la potencia nipona había ido extendiéndose por la región, los americanos cada vez veían más a los siameses como un socio estratégico en el sudeste asiático.

Los ingleses, por su parte, llevaban tiempo en la región y eran una de las principales potencias coloniales en Asia, con posesiones en Birmania, Malasia y Singapur. En este contexto, buscaron fortalecer sus vínculos con Siam, compitiendo con Japón por la influencia en Bangkok. Phibun supo aprovechar este interés británico para persuadirles de que renunciaran a la extraterritorialidad, la cual permitía a ciudadanos extranjeros estar sujetos a las leyes de su propio país en lugar de las del país donde residían. En el contexto colonial y diplomático, esto significaba que, por ejemplo, los británicos en Siam (Tailandia) no podían ser juzgados por tribunales siameses, sino solo por tribunales británicos.

Para Siam, la eliminación de la extraterritorialidad era clave para reafirmar su soberanía, ya que significaba que los extranjeros no podían seguir operando bajo normas ajenas dentro de su territorio. Phibun logró persuadir a los británicos para que renunciaran a este privilegio, fortaleciendo el control del Estado sobre asuntos internos.

Este equilibrismo diplomático se traducía en una suerte de juego a dos bandos, en el que el gobierno tailandés exageraba amenazas de alianzas pro-japonesas o pro-británicas: a los ingleses y franceses les decía que Japón les había ofrecido incentivos, como la devolución de zonas de Laos y Camboya si lograban conquistar Indochina, mientras que a los japoneses les hablaba de supuestos tratados ventajosos propuestos por las potencias occidentales.

De este modo, Tailandia consiguió mantener un equilibrio entre los dos bandos, evitar conflictos con las potencias vecinas y firmar acuerdos comerciales, saliendo fortalecida en un clima de creciente tensión política. Esta estrategia de equilibrismo diplomático fue uno de los puntos claves que definió la política exterior tailandesa durante el siglo XX.

El Juego Geopolítico de Tailandia en la Segunda Guerra Mundial

Esta alianza se mantendría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, con las potencias del Eje ya plenamente desplegadas, Tailandia pidió ayuda a los países aliados. Sin embargo, estos estaban demasiado ocupados lidiando con el conflicto en Europa y carecían de medios para frenar el avance japonés en Asia.

En este contexto, en 1940 tuvo lugar la guerra franco-tailandesa. Aprovechando la ocupación japonesa en parte de Indochina y la debilidad francesa causada por la guerra en Europa, Tailandia lanzó una ofensiva con el objetivo de recuperar los territorios perdidos ante las fuerzas coloniales francesas.

Japón, interesado en consolidar su influencia en el sudeste asiático, actuó como mediador en el conflicto. Aunque no participó directamente en la guerra, su presencia en la región y la presión ejercida sobre Francia facilitaron que Tailandia obtuviera ciertas concesiones territoriales tras el conflicto. Gracias al entendimiento entre ambos países, Tailandia salió fortalecida y los lazos con Japón continuaron estrechándose.

La ocupación japonesa

El 8 de diciembre de 1941, poco después del ataque a Pearl Harbor, los japoneses desembarcaron en las costas del sur de Tailandia. El enfrentamiento duró apenas unas horas antes de que se declarara un alto el fuego y se alcanzara un acuerdo.

Invasión japonesa de Tailandia, 1941. Fuente: Wikipedia

Durante las negociaciones, Japón presentó cuatro opciones al gobierno tailandés para evitar un conflicto directo:

Permitir el paso de tropas japonesas: Japón solicitó que Tailandia permitiera la circulación de sus fuerzas militares por su territorio hacia Malasia y Birmania.

Alianza militar: Tailandia podría convertirse en un aliado de Japón en la guerra, lo que implicaba cooperación militar y política.

Neutralidad: Japón ofrecía la posibilidad de que Tailandia permaneciera neutral, aunque bajo condiciones favorables a los intereses japoneses.

Resistencia militar: En caso de rechazar las opciones anteriores, Japón advirtió que procedería con una invasión armada.

Finalmente, el gobierno tailandés optó por cooperar con Japón, lo que definió la posición estratégica del país durante la guerra.

Dado que todas las opciones implicaban permitir el paso de tropas japonesas, el gobierno optó por la alternativa menos conflictiva: colaborar con Japón, facilitando el tránsito de sus tropas y estableciendo una alianza que permitiera preservar la independencia del país y evitar un derramamiento de sangre.

Es importante señalar que el acuerdo tenía un carácter exclusivamente militar y no suponía una alianza política. A través de este pacto, el gobierno tailandés permitió que las tropas japonesas atravesaran su territorio para utilizar Tailandia como base de operaciones en Malasia y Birmania. Sin embargo, en ningún caso podían desarmar a las fuerzas tailandesas ni establecerse en Bangkok.

Por su parte, Japón no tenía interés en abrir un frente de conflicto con Tailandia, ya que ello retrasaría sus planes de invasión de Indonesia y comprometería el factor sorpresa. Un análisis del mapa del desembarco japonés en las costas tailandesas deja en evidencia cuál era la verdadera prioridad estratégica de Tokio.

Como era de esperar, el Reino Unido reaccionó negativamente a este acuerdo, que preparó el terreno para la ocupación japonesa de Malasia y Singapur hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, Bangkok declaró la guerra a Estados Unidos y al Reino Unido, entrando oficialmente en conflicto como aliado de las Potencias del Eje. Esta decisión, impulsada principalmente por el deseo de mostrar lealtad a Japón—la potencia dominante en Asia—, tenía como objetivo preservar cierta soberanía y evitar un conflicto devastador dentro del territorio tailandés.

A pesar de ello, la medida provocó una fuerte resistencia interna con la aparición de movimientos de protesta en favor de la liberación, reflejando la estrategia diplomática calculada del gobierno tailandés para minimizar las consecuencias de la guerra.

Mientras que en Malasia y Singapur se instauraba un régimen de represión y violencia con efectos devastadores para la población local, Tailandia consiguió mantener una independencia nominal (con limitaciones reales en su capacidad de decisión) que, aunque frágil, le permitió evitar lo peor de la tragedia que golpeó a sus vecinos.